Bodenfeuchte

Aktuelle Informationen zur Entwicklung von Bodenfeuchte und pflanzenverfügbarem Wasservorrat

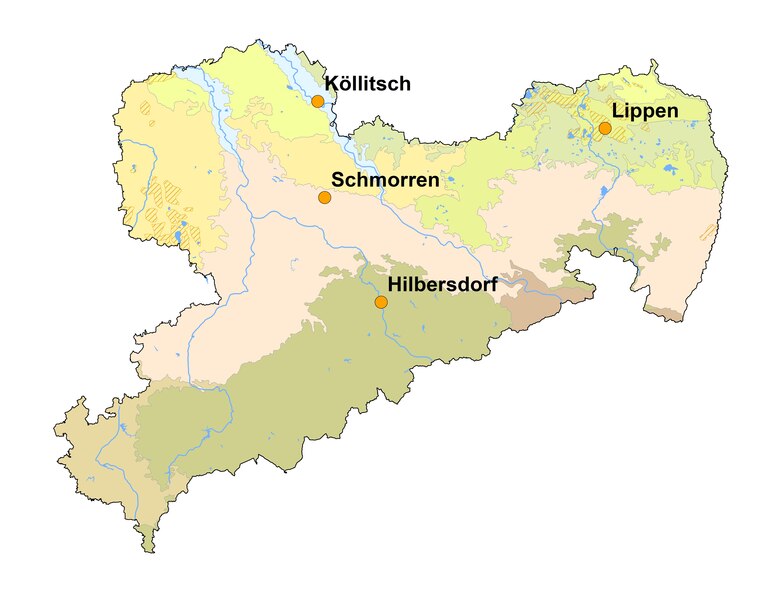

Dargestellt sind die Auswertungen der Messungen an vier Boden-Dauerbeobachtungsflächen (BDF II) des LfULG:

- BDF II Hilbersdorf: Braunerde aus Lösslehm über Gneis (Östlicher Erzgebirgsnordrand)

- BDF II Köllitsch: Vega aus Auensediment (Elbaue Nordsachsen)

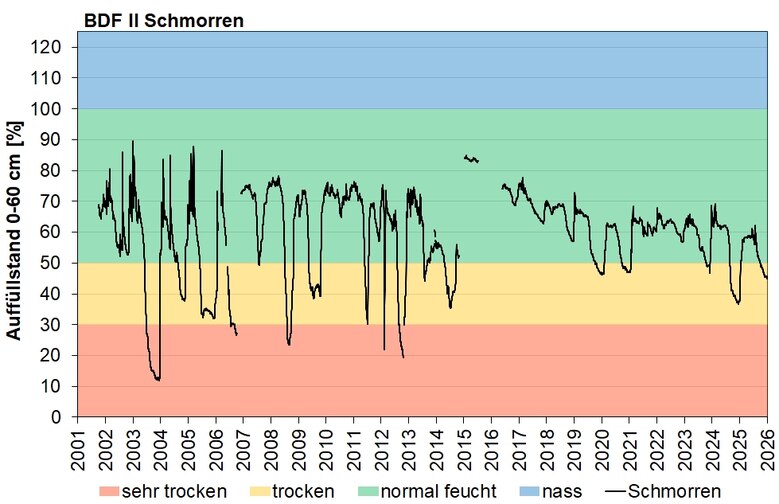

- BDF II Schmorren: Parabraunerde-Tschernosem aus Lösslehm (Mittelsächsisches Lösshügelland)

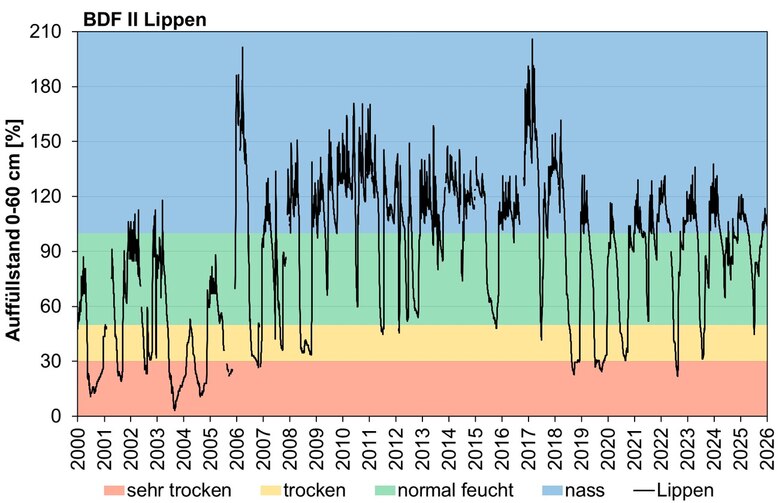

- BDF II Lippen: Regosol aus Kippsand (Senftenberger Heide- und Seengebiet)

Die Bodenfeuchte beschreibt den Wassergehalt des Bodens und damit die gegen die Schwerkraft im Boden verbleibende Wassermenge (auch Haftwasser). Die Messung der Bodenfeuchte erfolgt an den vier BDF II kontinuierlich mittels Bodenfeuchtesensoren, die in verschiedenen Tiefenstufen installiert wurden (Aufbau BDF-II-Messstation).

Pflanzen können Bodenwasser je nach Bodenart und Dichte des Bodens aus ihrem Wurzelraum aufnehmen. In den folgenden Auswertungen wird der Bodenwasservorrat für den Bereich von 0 bis 60 cm Bodentiefe dargestellt, in dem die Hauptdurchwurzelung landwirtschaftlicher Kulturen stattfindet. Die nutzbare Feldkapazität als Maß für den pflanzenverfügbaren Wasservorrat wird für die BDF II tagaktuell aus den gemessenen Bodenfeuchten und bodenphysikalischen Kennwerten abgeleitet. Das Verhältnis aus aktuellem zu maximal möglichem Wasservorrat eines Bodens repräsentiert den Auffüllstand des pflanzenverfügbaren Wasserspeichers (in %) an einem Standort.

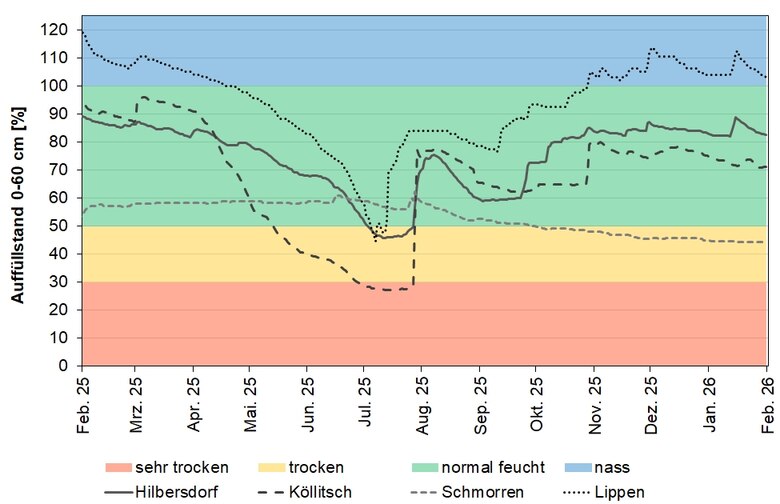

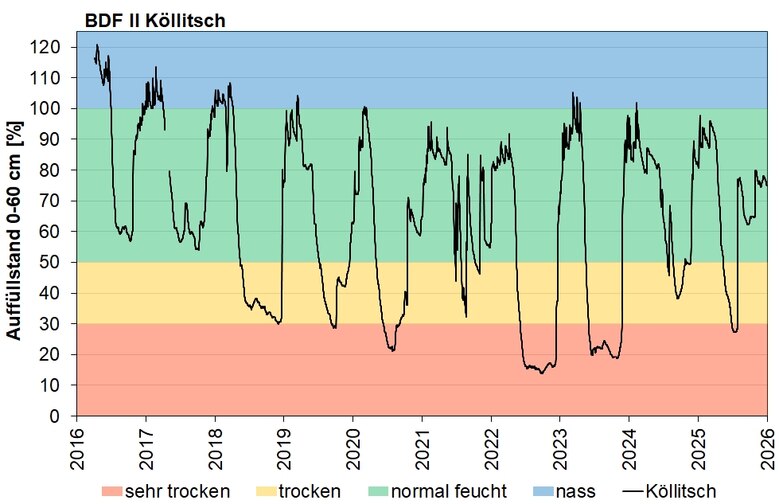

Der Auffüllstand des Bodenwasserspeichers erreicht seinen höchsten Punkt üblicherweise zu Beginn des Frühjahrs nach der Schneeschmelze. Liegen die Werte über 100 %, wird die Feldkapazität des Bodens überschritten und es kommt zur Sickerwasserbildung bzw. Abfluss überschüssigen Bodenwassers. Die geringsten Auffüllstände treten in der Regel in den Sommermonaten auf. Sinken sie unter 50 % ist mit beginnendem Wasserstress zu rechnen; Werte unter 30 % führen zu Trockenstress und dem Risiko von Einschränkungen des Pflanzenwachstums. Nähert sich die verfügbare Wassermenge 0 % des maximal möglichen Wasserspeichers an, ist für Pflanzen keine Wasseraufnahme aus dem Boden mehr möglich (»permanenter Welkepunkt«).

Aktuelle Messwerte zur Bodenfeuchte

Die Messwerte der vier BDF-II-Stationen werden monatlich aktualisiert und die Entwicklung der Bodenfeuchten im Vergleich zum jeweiligen Vormonat dargestellt (Tab. 1). Im Januar 2026 zeigten die Bodenfeuchten an den BDF-II-Stationen überwiegend konstante bis leicht sinkende Werte.

| BDF II | Messtiefe (cm) | Bodenfeuchte (Vol.%) | Veränderungen im Vergleich zum Vormonat |

|---|---|---|---|

| Hilbersdorf | 40 | 33 | konstant |

| 80 | 32 | konstant | |

| Köllitsch | 40 | 25 | sinkend |

| 55 | 30 | konstant | |

| 100 | 16 | konstant | |

| 140 | 24 | konstant | |

| Schmorren | 65 | 28 | konstant |

| 145 | 30 | konstant | |

| 165 | 22 | sinkend | |

| Lippen | 40 | 14 | konstant |

| 110 | 8 | konstant | |

| 150 | 14 | steigend |

Der Verlauf der Bodenfeuchten in den letzten 12 Monaten zeigte an den vier Intensivmessflächen sehr unterschiedliche Entwicklungen:

An der BDF II Hilbersdorf zeigten die Bodenfeuchten vergleichsweise geringe Änderungen über den Winter 2024/25 (Abb. 1). Mit dem beginnenden Frühjahr 2025 wurden leicht sinkende Bodenfeuchten, v.a. im Oberboden beobachtet. Dieser Trend verstärkte sich bis Ende Mai und erreichte im Juni auch den Unterboden. Die erhöhten Niederschläge im Juli 2025 hatte gegen Ende des Monats einen starken Anstieg der Bodenfeuchten im Oberboden zur Folge. Bereits im August sanken die Werte jedoch wieder deutlich ab. Der feuchtere Herbst 2025 führte zu ansteigenden Bodenfeuchten im Ober- und Unterboden der Station. Ende November wurden die Werte des letzten Winters erreicht und verblieben bis Ende des Jahres auf konstant hohem Niveau. Im Januar 2026 war ein kurzzeitig starker Anstieg im Bodenprofil zu beobachten, der aus Schneefall und sich anschließender schneller Schneeschmelze resultierte.

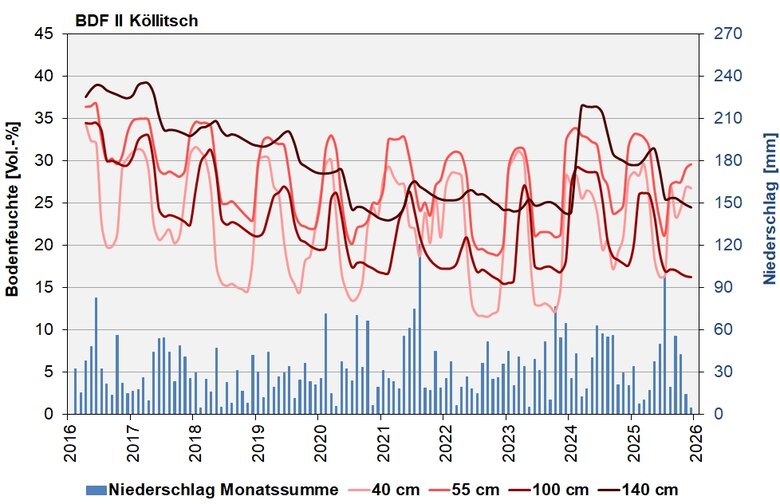

Der Jahresverlauf der Bodenfeuchten an der BDF II Köllitsch zeigte im Jahr 2025 infolge der geringen Niederschläge von Februar bis April (in Summe 35 mm) im Frühjahr ein starkes Absinken der Bodenfeuchten im Oberboden. Zeitversetzt setzte im Mai auch die Austrocknung tieferer Bodenschichten ein. Bis Mitte Juli verblieben die Werte in allen Tiefen auf konstant niedrigem Niveau. Die mehrfach aufgetretenen erhöhten Niederschläge im Juli 2025 führten zum Ende des Monats hin zu einem deutlichen Anstieg der Bodenfeuchten in den oberen Bodenschichten bis 55 cm Tiefe. In den oberen Bodenschichten führte der trockene August jedoch wieder zu einer stärkeren Absenkung der Werte. Im Herbst 2025 verblieben die Werte in allen Bodenschichten zunächst konstant. Ende Oktober zeigte sich eine kurzzeitige Wiederbefeuchtung des Oberbodens. Im trockenen November und Dezember sanken die Werte im Oberboden deutlich ab. Dieser Trend hielt auch im Januar 2026 an.

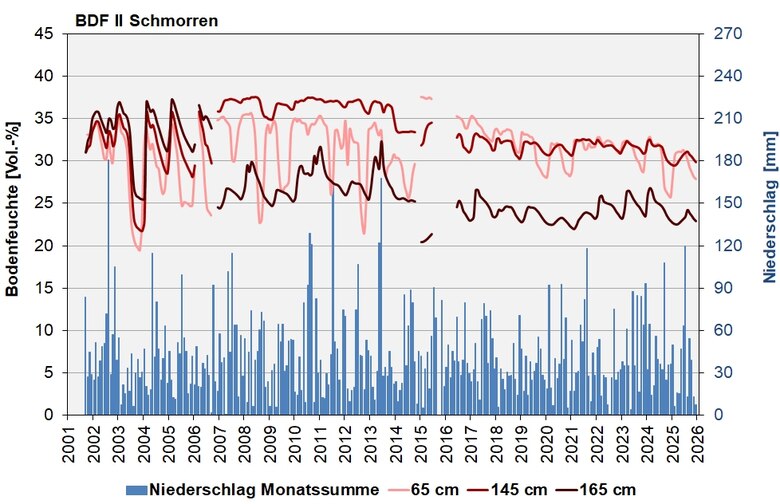

Im Lössboden der BDF II Schmorren wiesen die Bodenfeuchten deutlich geringere Schwankungen auf als an den anderen Stationen (Abb. 3). Nutzungsbedingt (Spargelanbau) beginnen die Messungen der Bodenfeuchten in Schmorren in einem tieferen Bereich (ab 65 cm Bodentiefe), so dass Aussagen zum Feuchtezustand des Oberbodens nicht möglich sind. Für tiefere Schichten dieses Lössbodens mit sehr hoher Wasserspeicherkapazität ist ein gedämpfter Verlauf der Bodenfeuchten zu erwarten. Im Januar 2025 war in der obersten Messtiefe ein Wiederanstieg der Bodenfeuchte zu verzeichnen, der sich ab März auch mit leichtem Aufwärtstrend im tiefen Unterboden (145 cm) fortsetzte. Das trockene Frühjahr 2025 zeigte in Schmorren keine Auswirkungen auf die Bodenfeuchten, da sich die im Vergleich zu den anderen BDF tiefer liegenden Messsonden noch im durchfeuchteten Bodenbereich befanden. Zudem war die Fläche im Zuge des Spargelanbaus von März bis Mai teilweise mit Folien bedeckt, was Verdunstungsverluste aus dem Boden minderte. Ein stärkeres Regenereignis Mitte Juni führte zu einem leichten Anstieg der Bodenfeuchten in der oberen Messtiefe. Der feuchte Juli 2025 hatte einen leichten Anstieg der Werte gegen Ende des Monats zur Folge. Im eher trockenen August kehrte sich der Trend wieder um und zeigte bis in den Dezember hinein stetig absinkende Bodenfeuchten.

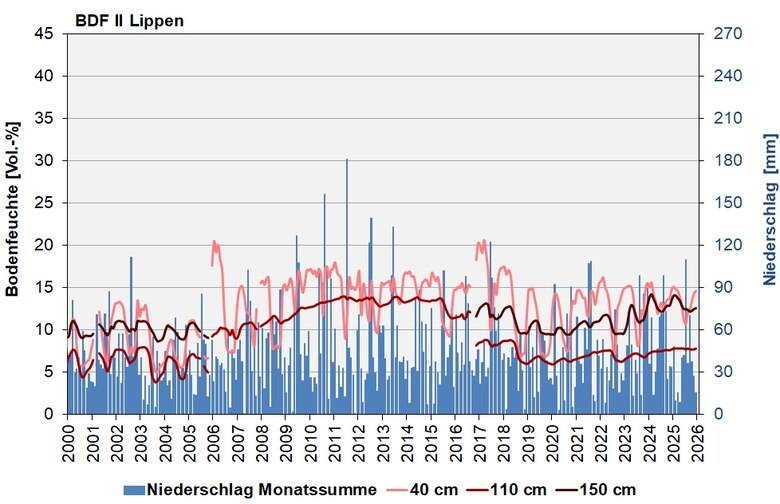

Die Bodenfeuchten an der BDF II Lippen liegen, bedingt durch das sandige Substrat, generell auf einem niedrigeren Niveau als in lehmigen und schluffigen Böden (Abb. 4). Der Sandboden ist charakterisiert durch schnelle Anstiege der Bodenfeuchten bei auftretenden Niederschlägen und starkes Absinken auf sehr geringe Werte im Bereich des permanenten Welkepunktes in Trockenphasen. Über den Winter 2024/25 blieben die Werte weitestgehend konstant und zeigten mit dem beginnenden Frühjahr 2025 ein leichtes Absinken im Oberboden. Die geringen Niederschläge im Laufe des Frühjahrs resultierten in kontinuierlich absinkenden Bodenfeuchten im Oberboden bis Ende Juni. Mit den erhöhten Niederschlägen im Juli zeigten die Bodenfeuchten einen schnellen Anstieg der Werte. Der feuchte Herbst führte zu weiter ansteigenden Werten im Oberboden, während die Unterbodenwerte konstant verliefen. Im Januar 2026 zeigte sich nach Schneefall und sich anschließender Schneeschmelze ein deutlicher Anstieg der Bodenfeuchten bis in tiefe Bodenschichten.

Aktuelle Werte des pflanzenverfügbaren Wasservorrats

Die aktuellen pflanzenverfügbaren Wasservorräte an den vier BDF-II-Stationen werden basierend auf den gemessenen Bodenfeuchten und unter Einbezug bodenphysikalischer Kennwerte der Böden monatlich berechnet und aktualisiert (Tab. 2). Die Entwicklung der Bodenwasservorräte im Verlauf der letzten 12 Monate wird in Abbildung 5 dargestellt.

Aktuell (Stand Anfang Februar 2026) liegen zwei BDF II im Bereich eines normal feuchten Bodenzustandes (Hilbersdorf und Köllitsch). An der BDF Lippen ist der Bodenwasserspeicher komplett wiederaufgefüllt und ein nasser Bodenzustand zu verzeichnen. (Abb. 5). Im Lössboden der BDF II Schmorren waren bis Ende Januar weiter sinkende Wasservorräte zu beobachten, die derzeit eine beginnende Austrocknung es Bodens anzeigen.

| BDF II | Wasservorrat (l/m²) | Auffüllstand (%) | Trockenstressrisiko | Veränderungen im Vergleich zum Vormonat |

|---|---|---|---|---|

| Hilbersdorf | 88 | 83 | kein Stress (normal feucht) | konstant |

| Köllitsch | 87 | 71 | kein Stress (normal feucht) | sinkend |

| Schmorren | 67 | 44 | beginnender Trockenstress (trocken) | sinkend |

| Lippen | 58 | 103 | kein Stress (nass) | sinkend |

Im Verlauf der letzten 12 Monate (Abb. 5) waren unterschiedliche Entwicklungen der Bodenwasservorräte an den BDF-Standorten zu beobachten. Im Frühjahr zeigte sich in Hilbersdorf, Köllitsch und Lippen eine starke Zehrung, die sich bis in den Sommer hinein fortsetzte. Die Niederschläge im Juli führten zwischenzeitlich zur Erhöhung der Wasservorräte im Boden während der Auffüllstand im August und September wieder absank. Ab Mitte September setzte zunächst in Lippen und nachfolgend in Hilbersdorf und Ende Oktober schließlich in Köllitsch die Wiederauffüllung der Bodenwasservorräte ein. An den BDF Hilbersdorf und Lippen war im Januar 2026 kurzzeitig eine deutliche Auffüllung der Wasservorräte infolge eines Schneeschmelzereignisses zu beobachten.

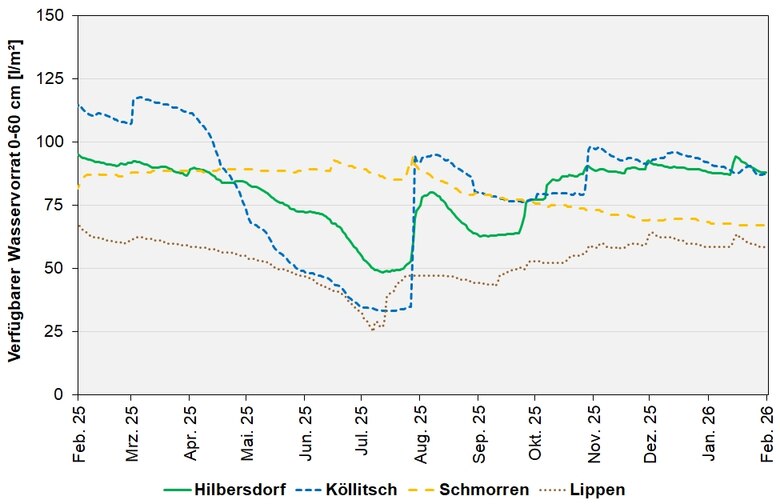

Aufgrund der sich sehr stark unterscheidenden Wasserspeicherkapazitäten verschiedener Bodenarten an den vier Standorten muss zur Beurteilung der aktuellen Wasserversorgung neben den relativ verfügbaren Wasservorräten (Auffüllstände in %) auch die absolut pflanzenverfügbare Wassermenge (in l/m²) herangezogen werden (Abb. 6). So entsprechen 50 % Auffüllstand des Bodenwasserspeichers in lehmig-sandigen Böden einer absoluten Wassermenge von 53 l/m² (Hilbersdorf) und 61 l/m² (Köllitsch), im Lössboden 76 l/m² (Schmorren), dagegen im reinen Sandboden lediglich 28 l/m² (Lippen).

Der Bodenwasserspeicher im Sandboden der BDF II Lippen reagiert generell sehr stark auf sich verändernde Bodenfeuchtebedingungen mit schnellem Absinken bei Trockenheit bzw. schnellem Wiederanstieg bei einsetzendem Niederschlag (starke Regenereignisse im Sommer 2025, Abb. 5). Im Winter 2024/25 war der Bodenwasserspeicher mit einem Auffüllstand von >100 % vollständig gefüllt und enthielt damit eine absolute Wassermenge von 56 l/m². In diesem Zustand kann der Boden zusätzliches Wasser nicht mehr im Wurzelraum halten und es kommt verstärkt zur Sickerwasserbildung. Das Jahresminimum von 45 % Auffüllstand wurde in Lippen Anfang Juli erreicht und entspricht einer gespeicherten Wassermenge von 25 l/m² (Abb. 6). Die Wiederauffüllung des Wasserspeichers Ende Juli und sich fortsetzend im September bis November erfolgte sehr schnell. Aktuell ist der Bodenwasserspeicher hier zu 100 % gefüllt.

An der BDF II Hilbersdorf lag der Auffüllstand des Bodenwassers in den letzten 12 Monaten meist im normal feuchten Bereich (Abb. 5). Über den Winter 2024/25 lag der Auffüllstand bei ca. 90 % und enthielt damit knapp 100 l/m² Bodenwasser. Ab März und noch einmal verstärkt ab Juni 2025 setzte ein absinkender Trend auf minimal 36 % bzw. eine Wassermenge von 56 l/m² ein. Ende Juli wurden die Bodenwasservorräte teilweise wieder aufgefüllt, sanken im August aber wieder deutlich ab. Mit dem feuchteren Herbst setzte die Auffüllung des Bodenwasserspeichers Ende September wieder ein. Ende Januar lag der Auffüllstand bei 83 % bzw. 88 l/m².

An der BDF II Schmorren lag der Auffüllstand in den letzten 12 Monaten überwiegend bei 40 bis 60 % und damit im leicht trockenen bis mäßig feuchten Bereich für das Pflanzenwachstum (Abb. 6). Durch die vergleichsweise tiefe Installation der Messsonden an diesem Standort ist der Verlauf der Wasservorräte gedämpft und Änderungen treten zeitverzögert auf. Die Wiederauffüllung der Wasservorräte setzte daher im letzten Winters erst Mitte Januar ein und erhöhte die verfügbare Wassermenge kontinuierlich bis in den April hinein. Im April und Mai 2025 war der Bodenwasserspeicher zu knapp 60 % gefüllt (entspricht 61 l/m²) und zeigte im Juni und Juli noch einmal einen leichten Anstieg. Seit August war eine weitere Zehrung des Bodenwasserspeichers über den Herbst und beginnenden Winter zu beobachten. Ende Januar 2026 enthielt der Bodenwasserspeicher in Schmorren noch 44 % des maximal möglichen Wasservorrats bzw. eine verfügbare Wassermenge von 67 l/m².

An der BDF II Köllitsch zeigte der Bodenwasserspeicher starke Schwankungen im Verlauf des Jahres 2025. Das Maximum des Auffüllstandes wurde im März 2025 einen Auffüllstand von 95 % erreicht. Der durchwurzelte Boden enthielt damit eine verfügbare Wassermenge von knapp 120 l/m² (Abb. 5 und 6). Seit Anfang April war ein starker Rückgang der Bodenwasservorräte zu beobachten. Im Mai fiel der Auffüllstand unter 50 % und zeigte damit beginnende Trockenheit am Standort an. Im Juli erreichte die Zehrung Werte unter 30 %, was auf stärkere Austrocknung mit Trockenstress für Pflanzen hinweist. Die absolute Bodenwassermenge lag noch bei 33 l/m². Der feuchte Juli führte zum Ende des Monats zu einer deutlichen Wiederauffüllung des Wasserspeichers. Im Spätsommer und Herbst wechselten sich Phasen der Zehrung und Auffüllung der Wasservorräte ab. Aktuell ist der Bodenwasserspeicher zu 71 % gefüllt und enthält eine Wassermenge von ca. 87 l/m².

Langfristige Entwicklung der Bodenfeuchte

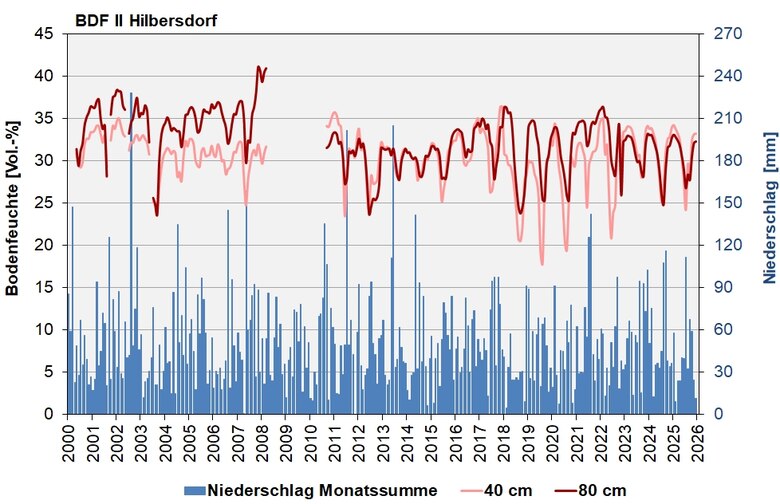

Der Verlauf der Bodenfeuchten der letzten 25 Jahre zeigt für alle BDF-II-Stationen, dass die oberen Bodenhorizonte größeren Schwankungen unterliegen als die tiefer gelegenen Horizonte. Die Oberböden reagieren deutlich stärker auf Niederschläge und trocknen bei ausbleibendem Regen schneller aus. Die tiefen Bodenschichten weisen dagegen in der Regel einen gedämpften und zeitversetzten Verlauf auf und reagieren eher auf langfristige Veränderungen.

An der BDF II Hilbersdorf (Abb. 7) ist der typische Jahresverlauf der Bodenfeuchten deutlich zu erkennen: Im Sommer treten Austrocknungsphasen auf, die in Intensität und Dauer variieren. Im Herbst und Winter kommt es zur Wiederbefeuchtung bis in den Unterboden hinein. Sehr starke und kurze Regenereignisse haben oftmals fast keine Auswirkung auf die Bodenfeuchte, da die hohen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit nicht im Boden aufgenommen werden können und überwiegend oberflächlich abfließen. Deutlich erkennbar sind die drei aufeinander folgenden trockenen Jahre 2018 bis 2020 sowie das Jahr 2022, in denen die Bodenfeuchten sehr stark und bis in tiefe Bodenschichten absanken.

An der BDF II Köllitsch (Abb. 8) wurde von Messbeginn im Jahr 2016 bis 2022 ein kontinuierlich abnehmender Trend der Bodenfeuchten in allen Tiefenstufen erfasst, der die jahreszeitlichen Schwankungen überlagerte. Die Hauptursache dieser starken Abnahme liegt in den geringen Niederschlagsmengen: Im Mittel der Messperiode 2016 bis 2022 lag die Jahressumme der Niederschläge an der Station bei 363 mm. Dieser Wert liegt deutlich unter den für die Region typischen Jahresniederschlägen von 522 mm im langjährigen Mittel (Agrarmeteorologische Station Köllitsch, Zeitraum 1994 bis 2024). Diese langanhaltend zu trockenen Bedingungen wirkten sich besonders stark in den tieferen Bodenschichten aus. In 100 und 140 cm Bodentiefe sank die mittlere jährliche Bodenfeuchte von 2016 bis 2022 um etwa 36 %. Seit Ende 2023 waren infolge erhöhter Herbst- und Winterniederschläge am Standort deutlich ansteigende Bodenfeuchten in allen Tiefenstufen zu verzeichnen.

Der Schwankungsbereich der Bodenfeuchten ist an der BDF II Schmorren geringer als an den anderen Messflächen (Abb. 9). Zum einen wird dies durch die tiefere Installation der Bodenfeuchtesensoren bedingt; zum anderen besitzt der tiefgründige Lössboden eine sehr hohe Wasserspeicherkapazität. Daher wirken sich kurzfristige Änderungen weniger stark und oftmals zeitverzögert aus. Trotzdem sind länger anhaltende und häufig wiederkehrende Trockenphasen, wie 2019–2021, in allen Bodentiefen deutlich zu erkennen. Auch im Jahr 2024 wurde ein deutlicher Abfall der Bodenfeuchten in allen Messtiefen erfasst.

Der Sandboden der BDF II Lippen weist im Vergleich zu lehmigen und schluffigen Böden eine geringe Wasserspeicherkapazität auf. Daher liegen die gemessenen Bodenfeuchten hier generell in einem geringeren Wertebereich (Abb. 10). In den trockenen Jahren 2018 bis 2020 sowie 2022 näherten sich die Bodenfeuchten bis 110 cm Tiefe mit Werten von nur noch 5 Vol.-% dem permanenten Welkepunkt an. In diesem Zustand können Pflanzen die im Boden verbliebene Restfeuchte nicht mehr aufnehmen und zeigen merkliche Wachstumsschäden. In der Regel erfolgt im Spätsommer bis Herbst jedoch eine schnelle Wiederbefeuchtung, da Niederschläge aufgrund der hohen Wasserleitfähigkeit des Sandbodens schnell im Boden versickern.

Langfristige Entwicklung der pflanzenverfügbaren Wasservorräte

Die langfristige Entwicklung der pflanzenverfügbaren Wasservorräte an den vier BDF-II-Stationen zeigt den typischen Wechsel von Austrocknungsphasen in den Sommermonaten und der Wiederauffüllung des Bodenwasserspeichers in den Herbst- und Wintermonaten. Die Trockenjahre 2018 bis 2020 haben in den pflanzenverfügbaren Wasservorräten hohe sommerliche Defizite verursacht. Im feuchteren Sommer 2021 sank der Bodenwasserspeicher in einem deutlich geringeren Ausmaß. In den Jahren 2022 und 2023 fiel die sommerliche Absenkung dagegen wieder stärker aus, hielt jedoch meist nur kurzfristig an. In den Herbst- und Wintermonaten wurden die pflanzenverfügbaren Wasservorräte durch Niederschläge wieder aufgefüllt.

Der Bodenwasserspeicher der BDF II Hilbersdorf lag seit Messbeginn überwiegend im Bereich normal feuchter Bedingungen (Abb. 11). In den trockenen Jahren 2018 bis 2020 sowie 2022 wurde der Bereich < 50 %, der durch beginnenden Trockenstress gekennzeichnet ist, mehrfach deutlich unterschritten. Im langjährigen Vergleich war die sommerliche Austrocknung in den meisten Jahren zwar deutlich, jedoch besteht an diesem Standort abgesehen von sehr trockenen Jahren eher ein geringes Risiko von länger anhaltenden Trockenstressbedingungen.

An der BDF II Köllitsch war ein stark abnehmender Trend der pflanzenverfügbaren Bodenwasservorräte von Beginn der Messungen 2016 bis in das Jahr 2020 zu verzeichnen (Abb. 12). Dieser tiefgründige, sandig-lehmige Boden besitzt zwar eine hohe Wasserspeicherkapazität, die zu geringen Niederschläge waren jedoch nicht ausreichend, um den Bodenwasserspeicher nachhaltig wiederaufzufüllen. In den Jahren 2022 und 2023 war das Bodenwasserdefizit besonders stark und langanhaltend ausgeprägt. Der Auffüllstand lag jeweils von Juni bis Dezember durchgängig im Bereich < 30 % und damit im Trockenstressbereich für das Pflanzenwachstum. Die Wiederauffüllung der Wasservorräte erfolgte jeweils bis in den Frühling des Folgejahres hinein.

Der Lössboden der BDF II Schmorren ist durch eine sehr hohe Wasserspeicherkapazität gekennzeichnet. Die pflanzenverfügbaren Wasservorräte zeigen seit Messbeginn 2001 unterschiedliche Dynamiken und spiegeln damit Umbaumaßnahmen (unterschiedliche Tiefenbereiche der Sonden), aber auch Nutzungsänderungen am Standort wider (Abb. 13). Deutlich ist der gedämpfte Verlauf aufgrund größerer Messtiefen infolge der Nutzungsänderungen zu Spargelanbau ab 2016 zu erkennen. Ein auffallend starker Abfall der Bodenwasservorräte trat im Herbst 2024 bis zum Ende des Jahres auf, der eine deutliches Wasserdefizit im Boden anzeigte.

An der BDF II Lippen sind generell stark schwankende Auffüllstände des Bodenwasserspeichers typisch (Abb. 14). Der Sandboden besitzt eine vergleichsweise geringe Wasserspeicherkapazität und leitet Wasser schnell in Form von Sickerwasser in tiefere Bodenschichten, die durch Wurzeln nicht mehr erreicht werden können (Durchwurzelungstiefe ca. 60 cm). In sehr trockenen Phasen, wie in den Jahren 2018 bis 2020 sowie 2022 und 2023, nimmt der Bodenwasserspeicher dadurch sehr schnell ab. Der Boden ist dann in einem sehr trockenen Zustand und die Restfeuchte kann kaum noch durch Pflanzen aufgenommen werden. Dagegen erreichen die Wasservorräte in feuchten Phasen schnell Auffüllstände > 100 %. Der Sandboden kann das überschüssige Wasser nicht speichern, was unter nassen Bedingungen eine erhöhte Sickerwasserbildung oder Abfluss zur Folge hat.

Kontakt

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Referat 42: Boden, Altlasten

Dr. Dorit Julich

Telefon: 03731 294-2806

E-Mail: Dorit.Julich@lfulg.sachsen.de

Webseite: http://www.lfulg.sachsen.de